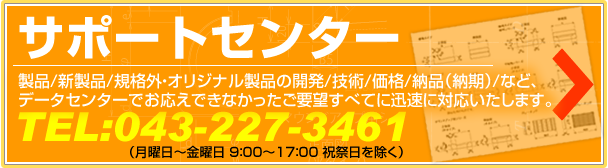

限られたスペースにボックスカルバートを2列並べて

雨水貯留施設を建設した事例です。

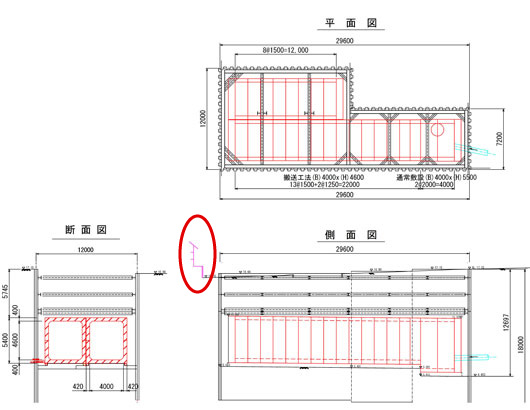

今回調整池が計画された場所は・・・

『三角地帯』

たまに見かけませんか?

こういう空き地。

そして、雨水管の位置が深いことから、

深い土被りと、強固な土留め構造が必要(近隣に住宅がありアンカー土留めは適用不可)です。

この条件で、雨水貯留施設(調整池)を構築する上での課題は、以下です。

『ボックスカルバートを2列並べる必要がある(貯留量確保)』

『 切梁があるなかで、ボックスカルバートを据え付けしなければならない』

そこで、当社では、ボックスカルバートの搬送工法として用いている

BCCS工法(台車工法)を選択しました。

BCCS工法は、省スペースで施工することができます。

ごらんのように

ボックスカルバートを搬送し、かつ並列させるには、これしかないわけです。

省スペースで施工できるBCCS工法(台車工法)B工法は、

搬送可能重量に制限があるので、

重量制限・搬送時の安定性をクリアする構造検討をしました。

これで、ボックスカルバートを施工する。

という課題まではクリアしたのですが、

さらに、並列したボックスカルバートが、雨水貯留施設(調整池)として適切に機能するために

以下2点の課題が発生しました。

・2列のボックスカルバート間を雨水が行き来できるよう連通穴が必要

・泥溜部が必要

写真のように連通穴を設置しました。

そのため、縦連結位置を、通常のハンチ部からズラした箇所で問題がないか検証を行いました。

さらに、泥溜部は、内空寸法で900mm深いボックスカルバートを用いるため、

その部分も搬送できるよう、仮基礎を構築しました。

こうした検討・試験を経て

超狭スペース・深い土被り・3段切梁がある状況での

ボックスカルバートによる雨水貯留施設を可能としました。

今回の現場を経験することで、

雨水貯留施設(調整池)計画の可能性を広げることができたと考えます。

なぜなら、三角地帯のような、ありふれた省スペースにも

雨水貯留施設(調整池)が可能になったことで、

点在する冠水箇所を、ピンポイントで解消できる可能性があると考えるからです。

本計画の図面や積算などのご用命は

サポートセンターをご利用ください。

(その他の雨水貯留浸透施設(調整池)の実施例はこちら)